生活百科知识下载:一键获取实用技巧,让生活更轻松无忧

指尖划过屏幕,一份菜谱、一个维修技巧、一则健康常识悄然落入手机。这种看似简单的下载动作,正在重塑我们与知识的关系。几年前我为了修理漏水的水龙头,跑遍半个城市寻找专业书籍,现在只需要在通勤路上花三分钟下载一份图文并茂的管道维修指南。生活的智慧从未如此触手可及。

生活百科知识下载的重要性与价值

生活百科知识下载不只是获取信息,更像是在云端搭建个人知识库。当突发状况来临时,那些预先下载的急救手册、家电故障排查指南能成为真正的“生活保险”。我邻居上个月深夜遇到幼儿高热惊厥,幸亏手机里存着下载的儿科应急处理方案,在救护车到达前完成了关键救助。这些知识文件安静地躺在设备里,却能在必要时迸发巨大能量。

现代人面对的生活场景越来越复杂。从挑选适合的空气净化器到识别食品安全标志,从家居收纳系统搭建到旅行行程规划,专业的生活知识正在成为必需品。下载保存这些内容,相当于聘请了无数个专业顾问随时待命。这种知识储备带来的安全感,远比物质储备更加珍贵。

数字化时代的知识获取革命

记得大学时期,为了查询不同材质的衣物洗涤方法,我需要翻找五六本厚重的家居百科全书。现在通过精准搜索和下载,十分钟就能建立起完整的衣物护理知识体系。数字化存储不仅解放了物理空间,更重构了知识获取的路径。知识从静态的印刷品变成了可随时调用、组合、再创造的动态资源。

移动设备的普及让知识下载变得像呼吸一样自然。等咖啡的间隙更新一份最新的营养搭配指南,地铁通勤时下载本周的家庭急救知识更新包。知识获取的碎片化反而成就了系统化积累,这种转变彻底打破了传统学习的时空限制。人们开始习惯根据自身需求主动构建知识图谱,而非被动接受标准化信息。

免费资源带来的普惠性优势

开放共享的互联网精神让高质量生活知识不再昂贵。许多专业机构发布的公共卫生指南、标准化组织提供的安全规范,都能以免费下载的形式惠及大众。这种知识民主化进程正在消弭信息鸿沟,让每个人都能平等地获取改善生活的智慧。

免费资源的质量却在不断提升。我最近下载的一套社区发布的老年人居家安全手册,其专业程度堪比收费课程。内容涵盖防滑措施、家具边角防护、紧急呼叫设备安装等细节,配图清晰易懂。这类由专业团队精心制作却免费分享的资源,正成为推动全民生活品质提升的重要力量。

知识下载的便捷性也在持续优化。从需要注册验证的复杂流程,到如今一键直达的极简操作,技术发展让知识流动更加顺畅。这种无障碍获取方式,使得生活智慧的传播真正实现了“润物细无声”的效果。

那些存储在设备里的生活百科知识,就像一颗颗待发芽的种子。它们安静等待,在某个需要的时刻破土而出,为生活带来意想不到的惊喜与转机。智慧生活的新篇章,或许就从这次下载开始。

打开手机应用商店搜索"生活百科",上百个应用图标像彩色糖果般铺满屏幕。这种选择过剩的甜蜜烦恼,让我想起第一次网购时的茫然——面对琳琅满目的商品,反而不知道该如何下手。经过反复试用比较,我发现真正优秀的平台就像贴心的生活管家,总能在你需要时提供恰到好处的帮助。

权威知识平台深度解析

国家数字图书馆的移动客户端是我最常使用的资源库。这个平台可能听起来有些官方,但内容却出人意料地接地气。上周我需要了解不同季节的食材搭配原则,在它的"生活科学"专栏里找到了餐饮行业协会发布的《时令食材营养手册》,PDF版本支持离线下载,图文排版清晰得可以直接打印张贴在厨房。这类由专业机构背书的资料,在准确性上确实更值得信赖。

中国科普协会运营的"科学生活"网站是另一个宝藏。它的特色在于每篇生活技巧都标注了实验数据和来源研究,比如不同材质的砧板抗菌性能对比,居然引用了三家检测机构的报告。虽然网站界面设计略显朴素,但内容的严谨程度让人安心。我习惯每月定期下载他们的生活健康专题合集,这些资料就像给日常生活上了道保险。

专业医疗平台丁香医生的生活科普板块也值得关注。虽然以医疗内容闻名,但其生活百科类文章同样保持专业水准。记得有次下载了他们的《家庭药箱管理指南》,连药品存放的温度湿度要求都标注得清清楚楚。这类平台的优势在于,生活建议都经过专业医生审核,避免了网络谣言误导。

特色资源网站使用指南

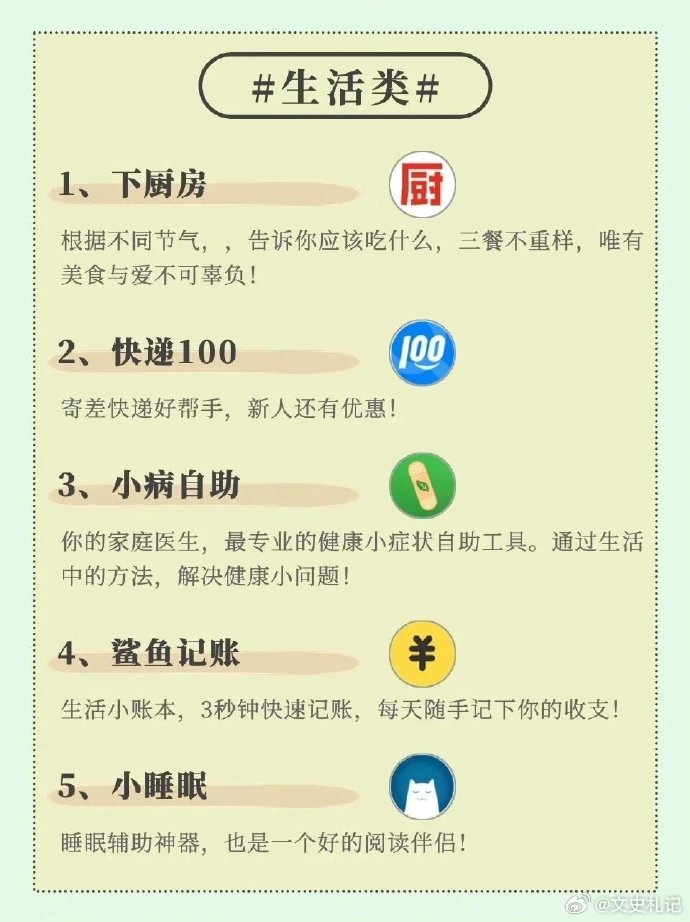

"下厨房"这类垂直领域平台藏着不少惊喜。除了众所周知的菜谱功能,它的食材百科板块实际上是个小型生活知识库。我在这里下载过完整的香料使用指南,从选购储存到搭配禁忌一应俱全。这类平台的专业性体现在细节处,比如不同产地花椒的风味差异,或是各种面粉的蛋白质含量对比,这些知识在普通搜索引擎里需要花费大量时间筛选整理。

专注于家居领域的"好好住"APP,其知识库系统相当完善。它的特色是将生活知识场景化分类,比如"梅雨季除湿全攻略"或"小户型收纳系统搭建"。我特别喜欢它的下载包功能,每个主题都打包了图文指南、物品清单和注意事项。这种系统化的知识整理方式,比碎片化搜索高效得多。

有个小众但精致的平台叫"生活手记",由几位资深生活编辑共同维护。内容更新不算频繁,但每篇都像精心打磨的杂志专题。去年下载的《城市家庭种植指南》至今还在我的参考文件夹里,从阳台朝向选择到自制有机肥配方,每个步骤都配有手绘示意图。这种注重体验感的知识呈现方式,让学习生活技巧变成享受。

免费下载渠道对比分析

开放式知识库维基百科的离线版本常被忽视。通过KIWIX这类阅读器,可以下载完整的维基百科生活类条目包。虽然界面不够美观,但内容的广度和深度确实令人惊叹。我在准备露营装备时,就是通过它的户外生存知识包了解到不同海拔地区的气压变化对烹饪时间的影响。这种全面而系统的知识体系,是其他平台难以比拟的。

各大高校的开放课程平台也藏着生活知识宝库。清华大学开放课程网站的家政学系列讲座,中国农业大学的家庭园艺课程视频,都支持免费下载。这些内容虽然学术性较强,但基础知识部分非常实用。我下载的食品科学讲座帮我弄懂了发酵原理,现在自制酸奶再也没失败过。

比较不同平台的下载体验挺有意思。权威平台往往需要注册登录,但资料质量稳定;垂直领域平台操作便捷,但部分深度内容需要付费;开放资源完全免费,但需要自行筛选整理。根据我的经验,建立混合资源库是最佳方案——核心知识来自权威渠道,实用技巧取自专业平台,拓展内容依靠开放资源。

选择生活百科下载平台就像挑选工具,合适的才是最好的。有些平台界面华丽但内容浅显,有些看似朴素却干货满满。经过多次试错,我现在更看重内容的准确性和实用性,毕竟这些下载的知识最终要服务于真实的生活场景。当你在深夜成功修复漏水管道,或是做出家人称赞的健康餐点时,就会明白选对平台多么重要。

手机屏幕上那个小小的生活百科应用图标,像极了随身携带的万能工具箱。记得有次在超市挑选橄榄油,就是靠它即时查到的选购指南避免了踩坑——瓶身上的"特级初榨"标签原来还分冷压和热压,这种细节知识平时根本不会注意。现在的移动应用已经聪明到能预测你的需求,就像有个生活顾问24小时在口袋里待命。

热门手机应用功能评测

知乎盐选会员的生活百科库是个有趣的存在。表面是问答社区,深度挖掘会发现它的专题整理功能特别出色。上周我需要布置居家办公区,在"空间优化"专题里找到了从人体工学到光线设计的完整方案。这个应用最打动我的是内容更新机制,每当有新研究发布,相关专题就会自动标记更新提示。这种动态知识维护比静态资料库实用得多。

网易公开课里的生活技能板块经常给人惊喜。虽然以课程视频闻名,但它的图文百科同样制作精良。我下载的《家庭急救图解手册》采用了渐进式信息呈现,基础急救步骤用大图标注,专业操作放在折叠区域供深入学习。这种分层设计特别适合移动端阅读,既保证核心信息一目了然,又不失内容深度。

百度百科手机端的离线下载功能被严重低估了。在信号微弱的地铁隧道里,预先下载的城市生存指南帮我解决了手机没网的尴尬。它的知识关联网络做得相当智能,查询"冰箱除味"时会自动推荐食品保存周期表。这种立体化的知识链接,让碎片信息自然串联成实用体系。

个性化推荐应用介绍

今日头条的"生活圈"功能有种奇妙的预见性。基于阅读习惯建立的推荐算法,慢慢摸清了我的知识盲区。有段时间经常搜索烘焙问题,某天突然推送了《面粉科学完全指南》——原来不同筋度面粉的蛋白质含量会影响面团延展性。这种主动填补知识空缺的体验,就像有个懂你的图书管理员在随时递来需要的资料。

小米浏览器内置的"生活小助手"是个隐藏彩蛋。在搜索界面输入具体生活场景,比如"回南天除湿",它会打包推送当地天气预报、除湿技巧和防霉产品评测。这种场景化服务把知识变成了即时解决方案。上周它根据我的定位,推荐了适合本地水质的净水器清洗周期,这种接地气的个性化确实省心。

豆瓣小组的精华合集功能意外地好用。虽然以文化社区著称,但它的生活类小组藏着大量实战经验。在"居家妙招"小组下载的《租房改造避坑指南》,集合了上百位租客的真实案例。这种来自群众智慧的知识沉淀,带着鲜活的生活气息,比标准化教程多了几分人情味。

离线下载使用技巧分享

给应用设置定时下载成了我的周末仪式。每周六清晨连上家里WiFi,知识星球APP会自动下载七个生活主题包。这个习惯源于某次旅行遭遇台风,幸亏提前下载的应急知识包指导我们安全度过断电的48小时。现在我的手机里永远存着三个核心知识包:家庭医疗、食材处理和基础维修。

建立个人知识标签系统让检索效率翻倍。在微信读书里下载的生活百科,我都会用"厨房/清洁/收纳"这类场景标签重新归类。有次急需去除衬衫污渍,直接在"清洁"标签下就找到了五种解决方案。这种自定义分类虽然前期耗时,但长期来看就像给私人图书馆编目,随时都能快速定位所需内容。

云端同步与本地存储的平衡很重要。我把核心知识存在手机本地,辅助资料放在云端。这样既保证关键信息随时可取,又不会占用过多存储空间。印象笔记的离线笔记本功能在这方面表现突出,标记为离线的笔记即使在没有网络时也能保持完整排版格式。

这些移动应用正在重新定义知识获取的方式。它们不再是被动等待查询的工具,而是主动融入生活动线的智能伙伴。当应用开始理解你住在南方需要防潮知识,或是根据购物记录推荐食材处理技巧时,那种被懂得的感觉,让学习生活知识变成了自然的生活仪式。

下载的知识就像超市采购回来的食材,塞满冰箱只是第一步。真正考验智慧的是如何把它们变成每日的营养餐点。我有个朋友下载了上百本生活指南,结果需要时还是手忙脚乱——直到某次水管爆裂,他才发现早就存过维修教程,只是淹没在杂乱的文件夹里。这种"知识富裕的贫困"现象,在信息过载的时代越来越常见。

知识整理与分类方法

给知识找个家比单纯收集更重要。我习惯用"场景-问题"双维度分类法,把下载的内容重新编排。比如厨房知识不再简单归类为"烹饪",而是拆解成"食材保存难题"、"厨具维护指南"、"应急处理方案"三个实用单元。这种分类方式的妙处在于,当遇到具体问题时,大脑能快速映射到对应知识库。上周蒸鱼时锅盖打不开,立刻在"厨房应急"文件夹找到了热胀冷缩原理的解决方案。

数字标签系统是另一个秘密武器。在笔记软件里,我给每条生活知识打上多重标签:"适用场景/操作难度/验证次数"。腌制肉类的技巧可能同时拥有"厨房/初级/已验证5次"三个标签。这种立体标注虽然前期需要投入时间,但当你想找"适合新手且经过验证的清洁技巧"时,筛选器能瞬间呈现精准结果。

建立个人知识地图值得尝试。用思维导图工具把零散知识点连接成网络,比如把"冰箱省电技巧"与"食物保鲜周期"关联,再延伸至"采购计划制定"。这种可视化梳理让我发现了很多隐藏的知识链条。原来空调清洁频率与过敏症状缓解存在间接关联——这个发现促使我调整了家务安排表。

日常生活中的实际应用

知识活用的关键在于创造触发场景。我在家里布置了几个"知识提示点":冰箱贴着食物保存温度表,工具箱内侧贴着常见故障排查流程。这些视觉提示让存储的知识自然流入生活动线。最成功的尝试是在药箱放置了自制急救流程图,去年邻居孩子呛食,就是靠着这张图指导完成了海姆立克急救。

每周设置"知识实践日"效果显著。周六上午固定尝试新学的生活技巧,上周测试了下载的"蔬菜再生种植指南",把芹菜根泡在水里真的长出了新芽。这种定期实践不仅巩固了知识,还衍生出新的学习需求——现在我的手机里多了阳台种植专题包。

制造知识应用的机会同样重要。明知可以用开罐器,却故意练习下载的"无工具开罐技巧";虽然买了防霉剂,还是试验了教程里的天然除霉方案。这种刻意练习让知识从"知道"变为"会做"。记得第一次成功用下载的教程修好漏水龙头时,那种成就感比阅读十篇攻略更令人振奋。

持续学习与知识更新方案

建立知识保鲜机制很有必要。我给重要生活领域设置了更新提醒:食品安全的资料每半年更新,家电维护知识随产品换代更新。这个习惯源于使用过期的手机清洁方法,差点损坏屏幕涂层的教训。现在定期检查知识"保质期"成了每月例行事项。

构建个人学习循环系统效果不错。我的模式是"实践-记录-优化-分享":应用知识后记录效果,根据实际情况调整方法,把验证过的方案整理成简易教程分享给家人。教女儿用下载的收纳技巧整理书包的过程,反而让我对知识有了更深理解。这种输出倒逼输入的方式,让学习形成了良性循环。

设置知识升级触发点是个聪明做法。当生活中出现新变化——搬家、添丁、换工作,就启动对应的知识更新计划。去年养猫后,立即下载了宠物护理专题,这个针对性学习避免了面对猫咪应激反应时的慌乱。生活中的转折点往往是最佳的学习契机。

真正的生活智慧不在于知识储备量,而在于调用知识的速度与精度。当某个生活难题出现时,那些被精心整理、反复实践的知识会像肌肉记忆般自然启动。这种知识与生活的无缝对接,才是数字化学习追求的终极状态。