生活百科知识竞赛(附答案):解锁日常智慧,告别常识盲区

那个闷热的午后,办公室的空调发出规律的嗡鸣。我像往常一样刷着手机消磨午休时间,指尖无意间划过一条推送——“生活百科知识竞赛(附答案)挑战你的常识边界”。说实话,最初只是被“附答案”三个字吸引,想着随便看看打发时间。

那个改变我的午休时光

点开链接的瞬间,午休的慵懒被彻底打破。屏幕上跳出的不是枯燥的题目列表,而是色彩明快的界面设计。题目像朋友聊天般自然:“你知道微波炉加热鸡蛋为什么会爆炸吗?”“夏天被蚊子咬后,用什么涂抹最止痒?”这些问题就藏在日常生活的每个角落,我却从未认真思考过标准答案。

记得当时不自觉坐直了身子,手机屏幕的亮光映在逐渐专注的脸上。隔壁工位的同事好奇探头,看到我在认真做题忍不住笑出声:“这么认真,准备参加电视抢答啊?”我这才意识到,自己已经完全沉浸在这些看似简单的生活谜题里。

第一套竞赛题带来的震撼

最初十道题做得信心满满——毕竟都是生活中常见的情境。结果提交后显示的正确率让我愣住:60%。那个鲜红的数字像在提醒我,原来我们对熟悉的生活存在这么多认知盲区。

最让我印象深刻的是关于“冰箱食物摆放”的题目。我一直以为生熟食只要分开放就安全,答案却详细解释了不同层级的温度差异和交叉污染风险。这种颠覆常识的发现让我忍不住把手机转向同事:“你肯定也不知道冰箱还有这么多讲究!”

从错题中发现的乐趣

错题解析反而成为最吸引我的部分。每道题的答案解析都像在讲述一个微型生活科普故事。有道题问“哪种材质的砧板更易滋生细菌”,我选了塑料板,正确答案却是木质板——因为木材的天然缝隙更适合细菌藏匿。

这个错误让我想起家里那块用了多年的竹砧板,当晚就认真做了次彻底清洁。这种即时反馈的学习体验很奇妙,错误不再是挫败感来源,反而变成解锁新知识的钥匙。做完第一套题时,午休结束的铃声刚好响起,我却意犹未尽地收藏了页面。

那些看似普通的生活常识题,悄悄在我心里种下了持续探索的种子。后来很多个午休时间,我都会点开新的题库,在答题过程中重新认识这个既熟悉又陌生的世界。

最初几周的答题经历让我明白,光靠直觉应对生活百科竞赛远远不够。那些看似简单的生活常识题,往往藏着意想不到的知识陷阱。我开始有意识地总结答题规律,就像在迷雾中摸索前行的路径,慢慢找到属于自己的方法体系。

分类记忆法的奇妙效果

面对五花八门的生活知识,我尝试把它们按场景分类整理。厨房类、家居类、健康类、自然类——每个大类下面继续细分。这个方法最初是为了应对“食品保存期限”这类容易混淆的题目,没想到效果出奇地好。

记得有次遇到关于“不同调味品开封后保质期”的系列题目。我把酱油、醋、食用油、香料的信息做成记忆卡片,放在厨房操作台边。每天做饭时瞥几眼,没过多久就牢牢记住了:开封后的植物油最好在2个月内用完,酱油则是3-6个月。这种将学习融入日常的方式,让知识像呼吸般自然融入记忆。

分类记忆最妙的地方在于,它把零散的知识点串成了珍珠项链。当遇到“哪种食物不宜冷藏”的题目时,我不仅能选出正确答案“蜂蜜”,还能联想到同属糖类制品的巧克力、咖啡豆的储存要点。这种举一反三的效果,让答题从猜谜变成了有据可循的推理游戏。

排除法的实战应用心得

生活百科竞赛里总有些题目让人左右为难。有道题问“被烫伤后第一时间应该怎么做”,选项里有涂牙膏、冲冷水、抹酱油这些常见做法。当时我确实犹豫了,毕竟老一辈常说烫伤要涂牙膏。

后来我养成了先排除明显错误选项的习惯。涂牙膏会阻碍散热,抹酱油可能引起感染——这两个选项先划掉。剩下的冲冷水和抹烫伤膏之间,根据生活经验判断,烫伤膏通常需要药店购买,不可能总是随身携带。最终选择冲冷水,果然符合医学建议的正确处理方法。

这个方法在应对“以下哪种说法正确”类的判断题时特别管用。先排除那些表述绝对化、违背常理的选项,正确答案往往就浮出水面了。就像筛沙子,把明显不对的筛掉,留下的就算不确定,正确率也提高了很多。

生活经验与知识点的完美结合

最让我惊喜的是,很多竞赛知识点都能在生活中找到印证。有次做关于“衣物洗涤标志”的题目,我正好刚买过新毛衣。答题时想起洗衣标签上的那个圆圈带叉的符号,对应“不可干洗”的选项就变得特别清晰。

这种知行合一的体验让我开始主动观察生活细节。洗水果时我会想“用盐水还是小苏打更能去除农药残留”;整理药品时会留意“不同药物的正确保存方式”。这些日常观察反过来又帮助我在答题时做出更准确的判断。

我甚至养成了个小习惯:每次遇到拿不准的生活问题,就先记录下来,晚上专门查资料验证。比如“微波炉热牛奶会不会破坏营养”、“塑料饭盒底的数字代表什么”。这些自主探究获得的答案,比直接看解析记得更牢固,也让我对生活百科产生了更深厚的兴趣。

答题不再是为了追求正确率,而是变成了一种生活方式。那些分类记忆的方法、排除选项的技巧,还有生活经验的积累,都在不知不觉中重塑着我对待日常琐事的思维方式。每次翻开新的题库,都像开启一扇观察世界的新窗口。

答题正确与否从来不是终点。那些红色批改标记背后,藏着比分数更珍贵的东西——生活教给我们的智慧。每道题目的解析都像一面镜子,照见我们对这个世界的理解程度,也映出认知的盲区。

每道错题都是生活的启示

有次遇到关于“冰箱冷藏室温度”的题目,我自信地选了7℃。答案揭晓时才发现,最适宜的温度是4℃。这个看似微小的差距,让我开始反思:原来生活中那些“差不多就行”的习惯,可能正在影响食物的保鲜效果。

那道“哪种植物最适合放在卧室”的错题给了我更大启发。我一直以为绿植越多越好,正确答案却指出夜间会释放二氧化碳的植物不宜放在卧室。这个知识点促使我重新调整了家里的植物摆放,把芦荟、虎皮兰移进卧室,把绿萝放到客厅。错误在这里变成了改善生活的契机。

最难忘的是关于“食用油冒烟点”的系列错题。我把花生油和橄榄油的适用温度搞混了,导致连续做错三道相关题目。这次教训让我在厨房里贴了张便签,标明不同油类的耐热温度。现在煎炸时选用花生油,凉拌时用特级初榨橄榄油,烹饪效果明显提升。这些从错误中学到的实用知识,比任何满分都来得珍贵。

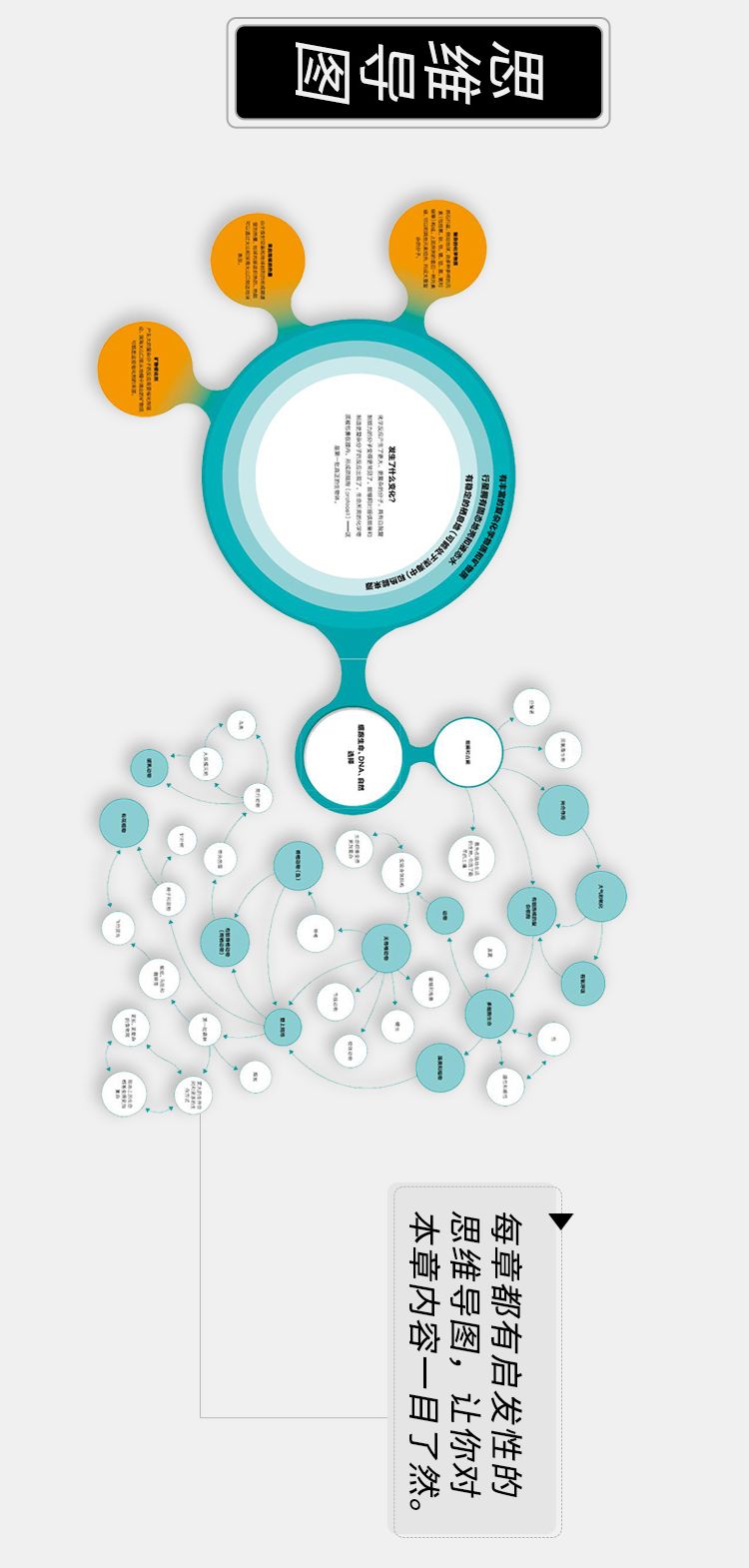

建立个人知识库的方法分享

我开始用云笔记搭建专属的生活百科知识库。每当遇到印象深刻的知识点,就立即记录下来。这个习惯最初是为了应对竞赛,后来发现它在日常生活中同样实用。

我的知识库按“场景+问题”的方式组织。比如在“厨房安全”文件夹里,收录了燃气泄漏处理、刀具保养、食品安全等子项。每个知识点都配有简单易懂的说明,就像给生活常识建立了搜索引擎。需要时输入关键词,相关解答立刻呈现。

这个方法最棒的地方是它的累积效应。上周家里水管突然漏水,我迅速在知识库找到“紧急处理步骤”:先关闭总阀门,再用橡胶垫应急修补。邻居看到我镇定自若的操作都很惊讶,其实这只是平时积累的知识派上了用场。

知识库还在不断进化。现在我会给每条记录添加“验证来源”和“实践心得”。比如记录“小苏打清洁微波炉”的方法时,会附上亲自尝试后的效果评价。这些真实体验让冷冰冰的知识点变得有温度,也更容易记忆和应用。

从参赛者到出题者的蜕变

参加竞赛半年后,主办方邀请我参与题目征集。这个转变让我对生活百科有了全新认识。出题比答题难得多——需要确保每个选项都具备迷惑性,又要保证答案的准确性。

我第一次设计的题目是关于“日常节水方法”。原以为很简单,真正动手时才发现需要查证大量资料。比如“刷牙时关水龙头”每个家庭都能做到,但“用盆接水洗菜”可能不太符合现代厨房习惯。反复推敲后,我选择了更具普适性的选项。

出题过程中最深的体会是:好的生活百科题目应该源于生活,服务于生活。我现在会特意观察周围人的生活习惯,寻找那些常见却容易被忽视的知识盲点。同事抱怨电脑屏幕反光,我就设计了一道关于“屏幕清洁与护眼”的题目;朋友纠结外卖包装的处理,我整理出“垃圾分类小知识”的系列题目。

这种角色转换让我明白,生活百科的真谛不在于记住多少标准答案,而在于培养发现问题的眼光和解决问题的能力。现在的我依然每天答题,但更多时候是在思考:这个知识点能帮助多少人改善生活?它是否值得被设计成题目传播出去?

那些曾经让我纠结的选项,那些反复验证的答案,最终都内化成生活智慧的一部分。竞赛结束了,但对生活的好奇与探索永远不会停止。